2021年两会过后,不少专家学者都对我们国家的老龄化问题发表了公开意见。

养老,也是我长期关注的话题之一,并有定期从媒体或者培训中搜集整理公开资料的习惯。

今天,我就根据我前些日子付费参加了的一个培训的框架为主体,并添加一些我个人搜集并整理的公开资料,为大家展示关于中国老龄化与养老危机的话题。

第一篇主要分为三个部分:

- 年轻一代对于养老储蓄的认知

- “养老金”系统三支柱解析

-

中国居民的养老危机

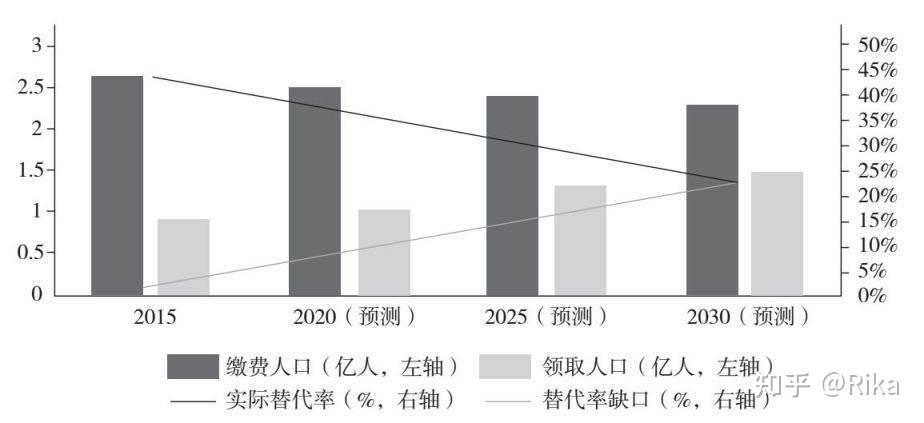

(1)养老金替代率持续走低

(2)人类预期寿命不断增加

(3)中国人口结构的转型问题

一、中国年轻一代对于养老储蓄的认知

富达国际与蚂蚁财富联手,在2018年和2019年连续两年发布了《中国养老前景调查报告》。主要调查了中国年青一代(35岁以下人群)对养老储蓄的认知和当前的养老储备现状。

虽然报告的数据已经显得有些“旧”了,但因为市场没有更新的关于年轻群体的养老调研,我们先不妨以这两份报告作为参考,看一下年轻人对养老前景的态度和准备情况。

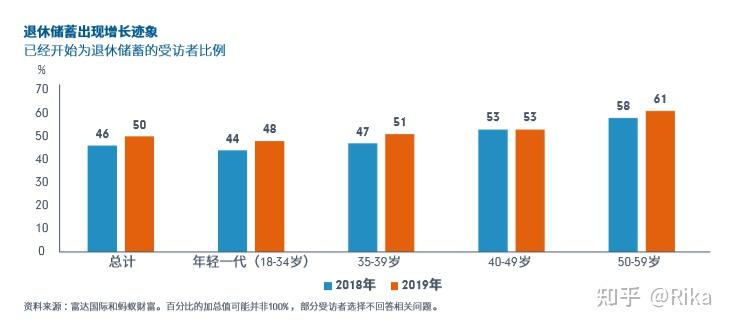

从连续两年的数据中,我们不难发现,虽然更多的国人开始为退休进行储蓄,

但对退休规划的重视程度依旧较低。主要体现在:

- 对于即将退休或已超个人理想退休年龄的受访者来说,人们开始储蓄的年龄明显太晚。例如在已经开始储蓄的人群中,在50-59岁年龄段内有八成受访者“奔五”后才开始储蓄。

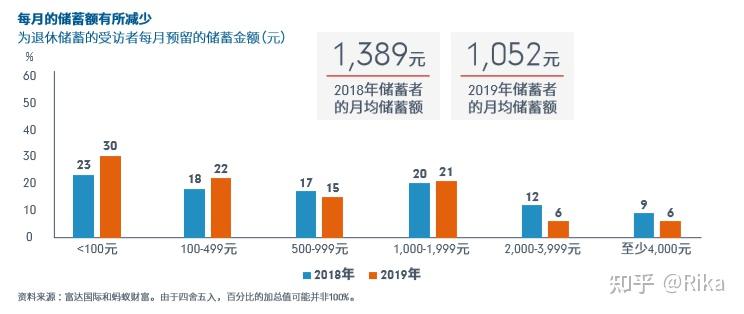

- 在35岁以上年龄段的受访者中,仍有近一半还未开始为退休进行储蓄。更关键的是,尽管越来越多的人开始为退休储蓄,但他们的储蓄额在下降。2018年人们每月储蓄月收入21%(1,389元)作为退休准备,但2019年这一比例降却至17%(1,052元)。

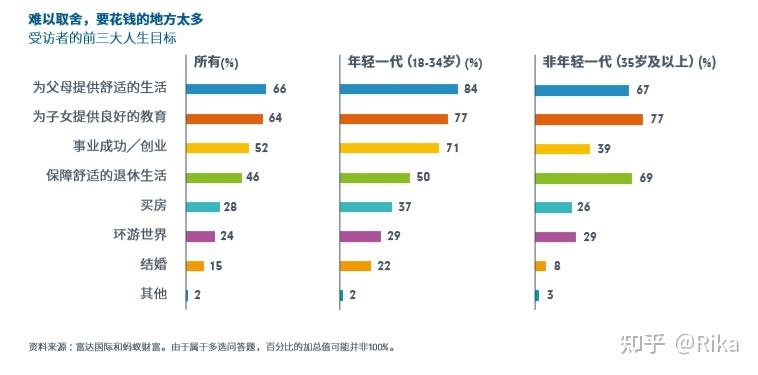

看到这里有的年轻朋友可能会跳出来说,之所以我们目前没有为退休、养老预留很高的月度储蓄额,主要也是因为一来我们挣得不多,二来养孩子供房子开销也大,所以哪怕我们有养老储蓄意愿,但现阶段也是力不从心的啊,因为我们“钱不够”!

为了验证养老储备行动力不足的主因是客观的——钱不够,还是更主观的——意识淡薄,报告还额外做了一个思想假设问卷:

“如果您中了 100万元彩票, 您会用这笔钱做什么?”

绝大多数受访者对于这100万的额外之财都选择了用于储蓄/投资,但却不是为了退休而储蓄。

调查结果显示,相较于退休储蓄,人们认为还有更重要的财务目标要去实现。例如超六成受访者一致认为赡养父母和抚养子女是他们最重要的人生目标之一,而把退休储蓄列为人生目标的受访者尚不到一半。

不过时间能改变一切,包括人们对储蓄的态度。调查数据也显示,随着年龄的上升,人们会逐渐重视养老退休生活。其中, 约有四分之三的40岁以上受访者表示获得舒适的退休生活是他 们最重要的受访者人生目标之一,而50岁以上的人中有36%将此列为最高目标。

所以由此可见,当下退休储蓄不足的障碍应该不仅仅是“有心无力、钱不够用”的问题,年轻人的观念意识也有待提高。

与未被重视的养老储蓄形成鲜明对比的是,也有不少年轻人过于乐观预期了自己的“退休生活”。

此处的“乐观预期”主要体现在:

- 绝大多数受访者认为自己会在60岁之前退休,2019年目标退休平均年龄仅为55.8岁。(不过,今年两会过后,80后们应该多少会有新的心理预期——延迟退休对于这一代来说已经是100%确定的事情了)

- 近一半受访者将养老储蓄目标设置在200万元以下,同时还有20%-30%的受访者并没有储蓄目标。

所以《中国养老前景调查报告》中对这种“乐观预期”的评价是:这是一个令人钦佩的目标…

(在这里埋下一个相关的问题:一个工薪阶层的人,养老储蓄目标设定为多少才算合理?第二篇内容我们再来详细探讨这个问题。)

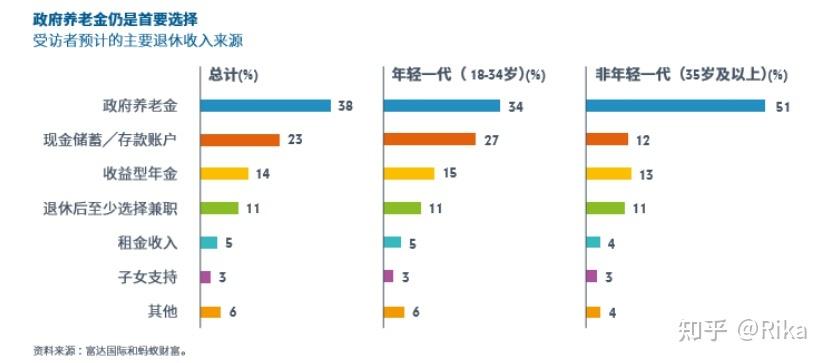

此外,对于养老收入结构的调查显示:

虽然年轻一代(35岁以下)对于政府养老的依赖程度已经远低于非年轻一代(35岁以上),但政府养老金依旧是全部受访者预计的最主要退休收入来源。有这样的预期也很正常,因为现在我们肉眼可见的是,那些已经退休的老人,领着相对“充裕”的退休金,生活得有姿有色。

但这种预期的养老收入结构是否能经得起时间的考验?换句话说,依靠政府养老真的可以做到“可持续么”?

带着这个问题,我们先一起来看一下第二部分内容——关于我国养老金系统分析。

二、养老金“三支柱”系统解析

关于中国养老金结构性失衡的分析,已经有很多国内学者、保险科普工作者做了非常详尽的阐述,推荐大家阅读书籍《保险的未来》第九章第二节《我国养老保障制度的发展与面临的挑战》(作者:王和)或者精算视觉公众号文章《中国养老金的“三支柱”系统与结构性失衡的问题》(作者:Alex),这里我不多赘述。

提炼总结一下三大支柱各自的问题:

1. 第一大支柱最大问题:现收现付制,制度稳定性遭质疑。

首先,现收现付的意思就是社保养老金是当期收上来的钱,当期就发给那些退休领取的人了。

社保现收现付制能良性运行下去的唯一前提就是要有源源不断的年轻人加入这个计划,且新加入的年轻人人数要远多于退休人员才行。而中国未来的人口结构失衡,就会直接动摇现收现付制的存在前提。

《2017年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示,2017年,全年城镇职工基本养老保险基金总收入43 310亿元,其中征缴收入33 403亿元,各级财政补贴基本养老保险基金8 004亿元,全年基金总支出38 052亿元,年末基本养老保险基金累计结存43 885亿元。如果剔除财政补贴的因素,我国的基本养老制度已属于收不抵支的状态。同时,由中国社会科学院世界社保研究中心发布的《中国养老金精算报告2019—2050》预测,2028年中国养老金“收不抵支”的省份为13~15个。

除此之外,我们社保基金中的个人养老账户也存在问题。这一点很多人可能没有意识到,会误以为社保养老金支付紧张的局面仅是“统筹账户”部分,而记在自己名下的“个人账户”是实打实有钱的。

的确,从严格意义上讲,个人账户是属于个人财产,不仅可以领取,还能够继承。但为什么在实际操作中,我们个人账户里的养老金是取不出来的呢?那是因为许多地方面临个人账户“空账”问题,也就是为了确保统筹账户的稳定,政府不得不挪用个人账户资金,导致个人账户“有账无钱”。

截至2015年,个人账户的记账额为4.7万亿元,但做实账户的不足10%,“空账”总额超过4万亿元。尽管相关部门一直在努力“做实”个人账户,并投入了一定的资金,但无奈缺口巨大,并且统筹账户的压力尚难以解决,所以往往难以顾及。

因此我们可以理解,个人账户上的累计余额数字只是“用来会计记录的”,对应的银行账户里是没有实际的资金,所以社保中的个人账户并不是我们在年轻的时候替未来老了的自己在存款,政府更不是替我们这个账户进行保值增值的那个人。

所以对于仅依赖社保养老的参保人而言,未来很有可能会面临因养老基金收缴困难,而被迫降低领取水平的窘境。

2. 第二、第三支柱最大的问题:覆盖率和规模太低。

其中,第二支柱,无论是大型企业提供的企业年金还是公务员系统提供的职业年金,截至2019年有关数据显示,覆盖的总人口占比不到4%。

而第三支柱的创新个税递延养老保险,因试点区域小、时间短、税收优惠力度不足、申请流程繁琐等问题,至今为止也没有发挥出显现的实际效果和作用。

总体来看,现阶段中国养老金三支柱的发展尚存在严重的滞后和失衡,第一支柱独大,第二、三支柱发展滞后,养老金资产总量不足,难以满足老龄化社会的需求。

三、中国居民的养老危机

(一)从养老金替代率降低说起

养老金的替代率是指退休人员领取的养老金与在职时的实际工资之比。

比如你退休前的月收入是1万元,如果你退休后各种养老金加起来能月入6000,那么你的养老金替代率是60%。

养老金替代率是衡量劳动者退休前后生活保障水平差异的基本指标,也是衡量和评价社会发展与社会保障的重要指标。

按照目前国际劳工组织《社会保障最低标准公约》规定,养老金的最低替代率为55%,即55%是一个国家社会保障体系的警戒线。从全球的实际情况看,替代率超过60%的国家占比为78%,替代率在40%以及低于的仅有7个国家,其中海地最低,为33%。

此外,按照世界银行的建议,要维持退休前的生活水平,养老金替代率应大于70%;如果退休金替代率在60%~70%,只能维持基本生活水平;如果低于50%,则生活水平较退休前会有大幅下降。

也许仅仅一个百分数的数字建议,让我们很难体会为什么这个替代率会是70%而不是30%。那么从更人性的角度考虑,在有高收入时养成的高标准消费习惯是很难在退休之后因收入减少而随之大幅降低的。也就老话所说的,“由俭入奢易,由奢入俭难”。因此当一个人面对因退休而被迫降低生活水平时,TA大概率会选择延长工作时间来间接提高生活水平。

从我国的情况看,替代率曾经维持在一个较高水平,在1999年之前,我国企业职工养老金替代率总体维持在75%以上。从2000年开始,我国养老金替代率呈现快速下降的趋势,到了2015年,我国养老金的总替代率为44.08%,已经处于国际警戒线之下,意味着退休人员的生活水平已经呈现下降趋势。预测显示,到2030年,我国养老金替代率会降低到不足30%。

没有考虑通货膨胀的养老金替代率

在养老金替代率的背后,还有一个问题需要特别关注——通货膨胀。

替代率只是一种静态的评价,并没有考虑货币实际购买力的变化。如果考虑上通货膨胀,退休人员的实际生活保障水平可能会更低。

换言之,对于现在的年轻人而言,距离退休尚有25-30年的时间,距离预期身故更有45-50年的时间,期间就算通货膨胀保持温和的水平(2%-3%),都有机会令财富的购买力下降3-4倍。

所以,结合富达国际的《养老前景调查报告》结果:年轻人普遍设定了不到200万的养老储蓄目标,这个目标足够么?

答案十分明显:考虑到30年之后,200万的在未来的购买力充其量就等于现在40-50万的购买力,那么如果我们现在立即退休,会拿着不到50万的存款去过退休后二三十年的生活么?显然不可能。所以200万的养老储蓄目标是属于被严重低估的。

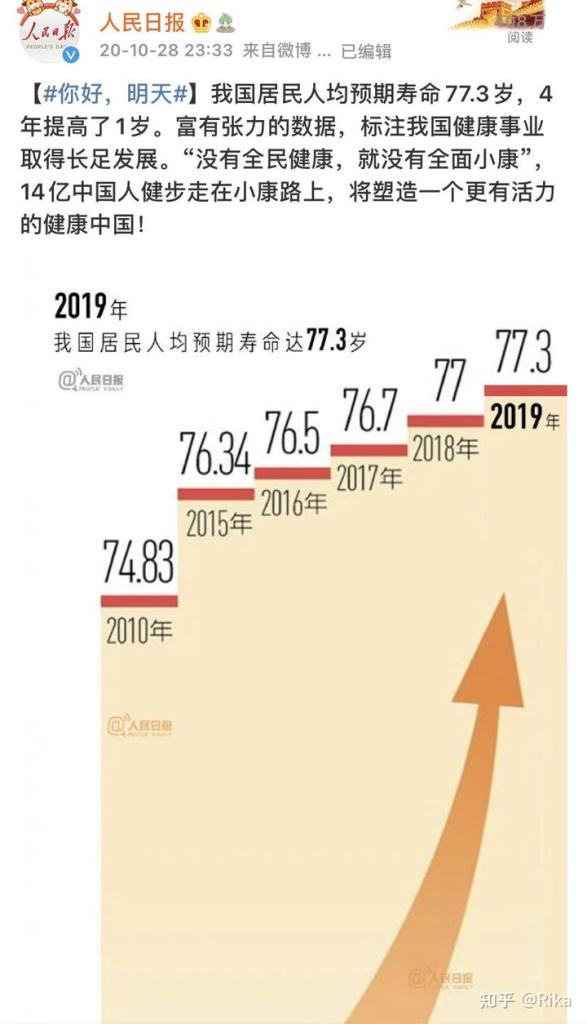

(二)人类预期寿命,每10年增加2-3岁

《百岁人生》一书值得每个人翻阅。

因为这本书从多个维度来考虑一个“新的现实”问题:如果你能活一百岁,请问该如何去规划和看待你的人生?

你可能最先会问:人真的能活那么久么?

该书写到:根据加利福尼亚大学等研究机构的最新权威数据显示,从1840年开始,人类的平均寿命每过十年就可以多活两到三岁。在进入到21世纪以后,这个趋势还在更快地加速,从2001年到2015年,短短不到十五年,人类的寿命增加超过了五岁。一个2007年出生的00后,活到至少一百岁的概率将是多少呢?答案是50%。也就是说,现在你身边的这些00后的小孩,每两个人里面就可能有一个百岁寿星。

我国的数据也有相同的趋势。

2020年10月,人民日报官方微博发布消息称,2019年,我国居民人均预期寿命达到了77.3岁,较2018年提升了0.3岁。而且数据还显示,2010年,我国居民人均预期寿命只有74.8岁,也就是说,在过去9年里,预期寿命提升了2.5岁。

考虑到我们国家地大物博,不同地区的经济发展水平存在较大差距,以上预期寿命数据是全国的水平,那么再单独看一下一线城市的人均预期寿命(一线城市的城市居民收入水平高、医疗资源好、健康管理意识强):

《北京市2018年卫生与人群健康状况报告》指出,2018年北京市居民期望寿命是82.2岁,远高于2019年全国预期寿命5岁之多。

根据以上数据做一个简单的数学推演,得出一个不难的结论:

我作为准90后,我的同龄人们,在未来活过100岁将是一个大概率事件。

算法如下:80、90后的年轻人(也就是在2020年是30岁上下的人群),按照目前的预期寿命80岁来看,还能再活50年,而在未来的50年中,人类的预期寿命还在不断增加(每10年,增加2-3岁;50年,可以增加10-15岁),那么80、90后的预期寿命在未来能达到90-95岁之多。

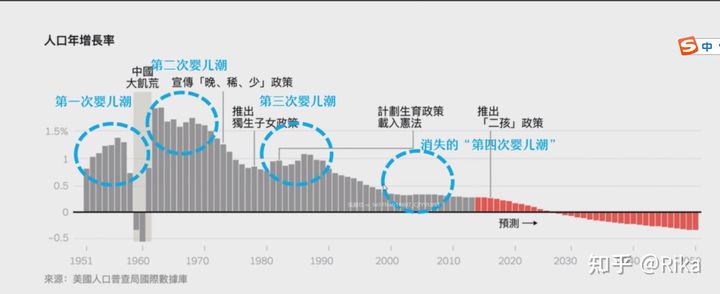

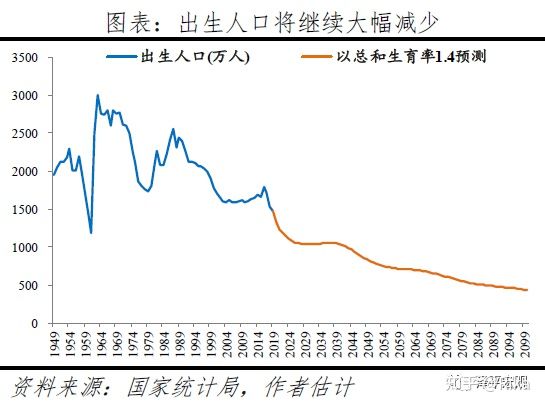

(三)中国的人口结构问题——老龄化

以上两图是国内外学者对中国出生人口变化趋势的追踪和预测。

数据回头看

中国历史上有三次婴儿潮。分别是:

- 第一次,50后一代。新中国成立后,国家鼓励生育;

- 第二次,60后一代。三年自然灾害后的补偿性生育,是最大的一次婴儿潮,也是带动中国经济高速发展,供应主力劳动力的一次婴儿潮;

- 第三次,80后一代。是60后婴儿潮到了适龄生育年龄带来的。但此时,国家也将“独子”政策载入宪法。因此第三次婴儿潮的新生人口数量已显著低于第二次婴儿潮的高度;

- 消失的第四次,00后一代。按照人口周期理论,80后进入适龄生育阶段,也就是2000-2010年之间,预计中国是会有第四次婴儿潮的,但很可惜,我们并没有等到……高房价、高教育成本、高工作竞争压力,80后们不约而同的选择了不婚、或者晚婚、甚至不育。

预测看未来

专家学者预计,中国人口负增长将在2022年前后到来。14亿的人口总量应该是中国人口的历史峰值,未来将很难再突破这一数值。

除了快速降低的新生人口数量外,上图还有一个点应引起大家的重视:

中国最大的生育高峰是1966年到1973年。这段时间,中国出生了一共大约3.1亿的人口。如果60岁退休政策不改变的话,那意味着从2026年-2033年间,中国将会有3亿人,也就是今天中国人口的22%左右,将集体进入退休状态。今年是2021年,也就还有5年。

劳动人口的供给大大减少,退休人口急剧增加。这两项变化叠加在一起,就意味着大约在未来的10年间,中国将从一个9亿人工作,5亿人因为各种原因(未成年,已退休等)而无法工作的国家,变成一个5亿人在工作,而9亿人不能工作的国家。

那么,为什么中国人口老龄化的问题是扑面而来?又会对全社会产生哪些负面影响呢?

中国人口结构变化速度之快,与我们国家历史上的三次婴儿潮在时间和数量上的分布不均衡有关。1962年出生的人,今年59岁。按60岁退休来看,60年代出生的这批人正在退出劳动力市场,而中国经济的腾飞也正是这批人年轻时干出来的,所以他们的退休意味着中国主力劳动力人群正在加速退出劳动力市场。

因此如果我们保持现有的人口政策不变,那么未来十年,我们国家将会“加速变老”:

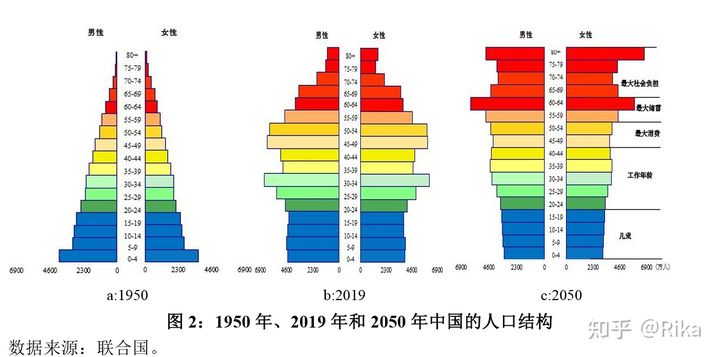

有关数据预测,到2030年,中国将有20%以上的人口是65岁以上人群,超过日本,成为全球人口老龄化程度最严重的国家之一,步入“超级老龄社会”;到2050年,接近每三个中国人中就有一位是老年人…

(注意,如果还是60岁退休,2050年,就是80后们开始进入退休状态的年份。)

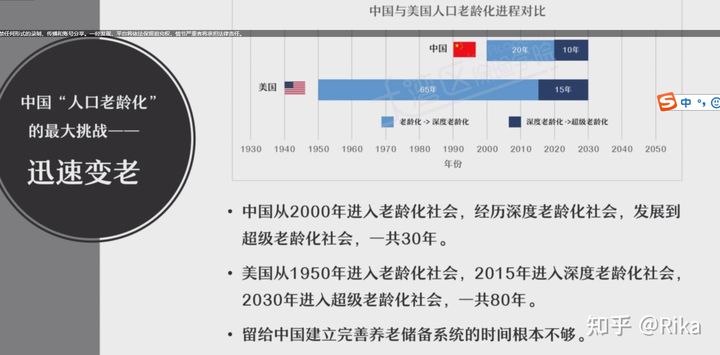

中国人口结构变化速度之快,背后还有一个问题值得一提:不同于欧美日等发达国家,因为我们社会的老龄化进程更快,这就意味着我国远没有发达国家那么长的时间来做准备,也就是说可能整个社会还来不及建立完善的老年保障体系来应对人口结构的快速转型。

以美国为例,美国从1950年开始就进入老龄化社会,到2030年进入“超级老龄化”一共经历了80年,而中国进入“超级老龄化”却只用了短短的30年时间。

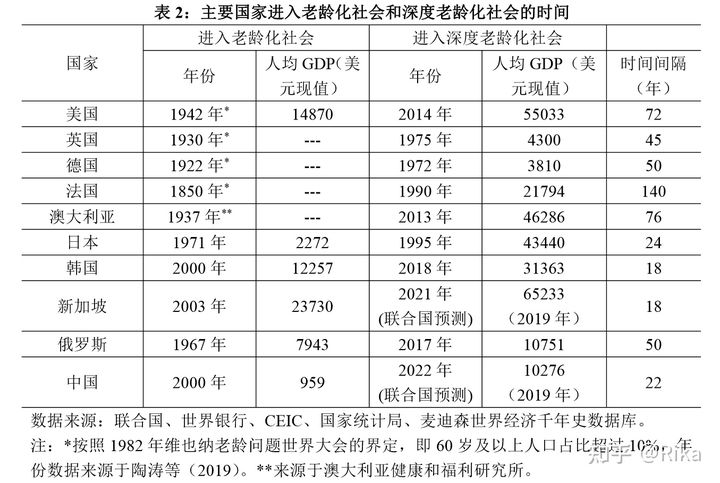

更难的是,我们国家还是“未富先老”。

发达国家老龄化通常发生在高收入阶段,其进入老龄化社会时人均 GDP 多在二千美元以上,进入深度老龄化社会时多在三万美元以上, 但我国该数字分别为约一千和一万美元。

以上内容,就是对中国养老危机预测以及居民,尤其是年轻一代对养老准备意识的论述。

当然,在危机面前,政府总会比我们个人更早一步意识到危机的严重性,并研究设计、落地执行新的制度来帮助国家和国民一起渡过危机。

比如,2022年将正式实施的延迟退休政策。按照目前的方案做过渡推演,到2050年,也就是80后们开始退休的时候,男性的退休年龄将提升至65岁,女性的退休年龄将提升至60岁。

但即便如此,延迟退休也无法从根本上解决社保养老基金结余耗尽的问题。《中国养老金精算报告2019-2050年》指出如果延迟退休至女性60岁退休,男性65岁退休,也仅能推迟社保养老基金累计结余耗尽的时间7年,由2035年推迟至2042年。

面对如此预期,我们讨论社保养老金的核心,不是它未来能发多少,或者还能不能发出来,而是社保养老金未来能提供多少的养老金替代率?

1、本站部分文字、图片、影音来自于用户分享和网络收集,版权归原作者及原出处所有,如有损害您的权利,请联系网站客服及时处理删除;

2、用于本站仅供读者学习与参考,不得用于商业用途;

3、本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,若给你带来不便或损失,本站不承担责任。

帮助您 →

↓ 投保前

投保后 ↑

← 投保中