可是,很多80/90后手握保温杯,攻坚996/007的时候,心里已经开始规划养老人生了。

迫使我们提前规划养老的因素很多,但归根结底是一种焦虑感:老龄化、少子化,悬在无数人头上的这一把达摩克利斯之剑,让我们不得不加速未雨绸缪的步伐。

以上海为例,60岁以上老人的比例已经从2010年的15.1%增长到了现在的23.4%。

但是,劳动人口十年之前占比70%左右,十年后的今天却下降到了63%,预计2050年时降低至45%左右。

等待被供养的人越来越多,但创造价值的人越来越少,最直接应对这种困境的方式就是鼓励生育。尽管尽管三胎放了个“大招”,但新生人口快速下降的问题依然没有很好解决,这也就是说我们正面临着严峻的养老金缺口问题,养老危机已经真正的到来了。

国际上有个非常著名的定论,就是当养老金替代率低于55%时,就跌破了警戒线。

而我国养老金替代率维持在45%左右的水平已经七八年了。随着老龄化程度的假设,理论上养老金替代率还会持续下降,据测算,到老龄人口达到峰值时,养老金替代率将跌破25%。

也就是说,彼时,人们退休之后的收入将仅仅是工作时收入的四分之一左右。

再加上在现行制度框架下,全国企业职工基本养老保险基金预计到2029年当期将出现收不抵支,到2036年左右累计结余将耗尽。

可以脑补一下几十年后:70/80岁的外卖小哥、餐厅服务员、网约车驾驶员,应该不算稀奇。

可即便是延迟退休,也不过是将养老基金耗尽的时点往后推迟了7年而已。养老基金耗尽之后,大家又该怎么养老呢?

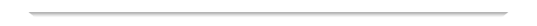

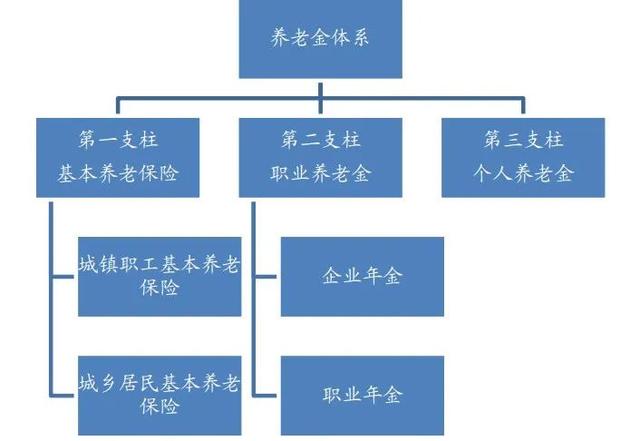

第一支柱里的存量资金如果没了,那就只剩增量资金了。增量资金来源就是年轻人缴纳的养老金,也就是所说的“现收现付”。

可是,当老龄人口达到峰值,新生人口又提不上来时,第一支柱的“支柱”作用就下降了。那个时候,我们的依靠,就只有第三支柱了。

说到这儿,你可能会有点困惑:为什么第二支柱“企业年金”要没法依靠呢?

因为这个主要是国企才有的待遇,对于90%以上在非公经济体系里就业人群来说,“企业年金”只是个神话。

但现在情况变了,政府的压力大了,所以未来,大部分的养老还是得靠自己。

据公开数据以及一些机构的社会调研,中国人的标准退休年限是23年左右。即从60岁退休开始,到期望寿命83岁为止。

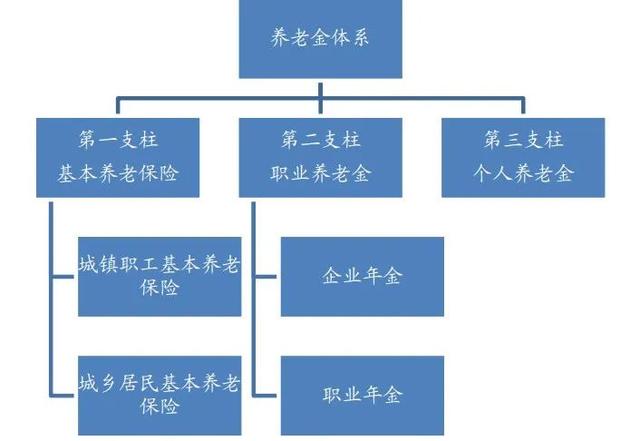

在这个基础上,按照《老年人社会福利机构疾病规范》标准划分,养老可以细分为三个阶段。

不同的养老阶段,对养老金的要求也是不同的。比如说,在能够自理的养老阶段,人们的养老支出是比较少的,比如说3000-5000元/月;到介助阶段,养老支出就变多了,比如说到4000-8000元/月;到了介护阶段,则为5000-10000元/月。

在从“中老年”到“老年”的逐步变化过程中,身体的衰老程度逐步加深,到了介助/介护阶段,基本生活、护理费用、医疗费用将远远超过我们当前的预期。

每个人对自己的养老期望不一样,在未来的支出水平也会不一样。随着市场的成熟度不断提高,可供选择的养老机构也在不断的丰富。

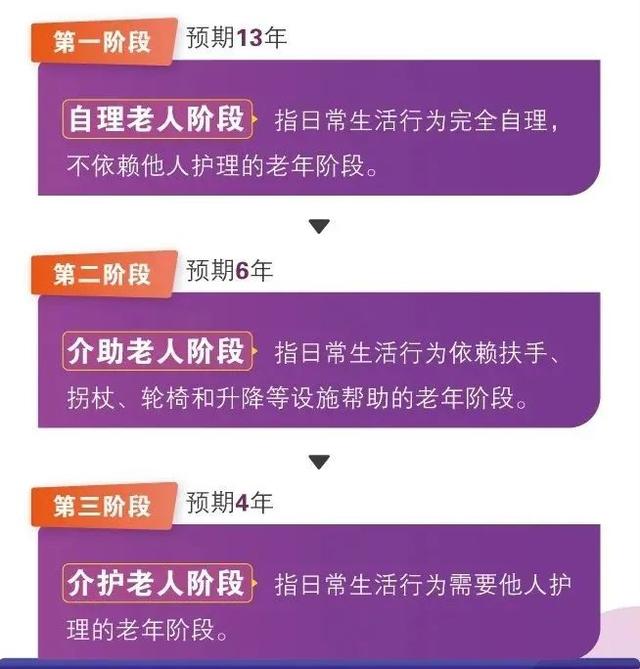

据艾瑞咨询调研,截止2019年末,我国共有各类养老机构和设施20.4万个,养老床位各计775万张,比上年增长6.6%,每千名老人所拥有的养老床位30.5张。

尽管这与发达国家50~70张的养老床位还有差距,但基本上能满足“9073”的养老规划。

“9073”规划,也就是说90%的人居家养老,7%在社区养老服务点或者在社区支持下养老,3%在专业养老院养老。

不过,对于公办养老院和一般商业养老院来说,目前不管是在硬件设施、人员配备,还是医疗配套设施上,都与现实的养老需求有一定差距。

目前,我国养老产业的市场规模约为7.7万亿元,预计2030年达到22.3万亿元。随着建国后的第二代“婴儿潮”(1960-70年生)步入老年,这部分人群的消费水平较高,消费理念相对较开放,对晚年生活的品质性和享受性的要求更高,他们对中高端养老机构的需求比较旺盛。

不过,在中国养老市场,存在着一个较大的矛盾,就是商业养老企业业务布局集中在高净值客群,市场供大于求,床位空置率高达46%左右。但中低收入水平的养老需求被忽略,他们既不满足政府的最低保障要求入住公办养老院,又支付不起高昂的高级养老院费用。

养老产业的巨大市场空间,吸引了很多重量级玩家入场,但由于养老服务业的特殊属性,国内市场参与主体主要还是以保险机构、房地产商和医疗健康企业为主。

受管理能力加上资金回笼问题的影响,多数的养老机构容易陷入经营危机,导致用户缴了钱,却没法享受到预期中的养老生活。但保险和房地产系的养老机构则没有这方面的担忧。

有了安全性的保障,再看舒适度,那保险机构旗下的养老社区完胜。一般来说,保险公司打造的养老社区,品质比较卓越,集医疗护理、居家生活、美食餐饮、文化娱乐、健身运动为一体,能够为老年人高品质养老生活提供帮助。

不管怎么说,中国式养老都始终面临一个困境:社会资源有限,而未来老年人的规模会越来越庞大,养老市场既是一种主流诉求,但同时也面临着巨大的挑战。但我相信符合中国式需求的养老体系也许会在变革中不断完善机制,等到我们垂暮之年,会老有所依,老有所养,老有所爱。

➥ 版权及免责声明:

1、本站部分文字、图片、影音来自于用户分享和网络收集,版权归原作者及原出处所有,如有损害您的权利,请联系网站客服及时处理删除;

2、用于本站仅供读者学习与参考,不得用于商业用途;

3、本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,若给你带来不便或损失,本站不承担责任。